Texte

Bilder

(Ludovic Balland)

Basel, Schweiz

seit 2006

www.ludovic-balland.ch

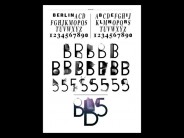

tags Schreibmaschinenschrift, Schriftmischung

(Ludovic Balland)

Basel, Schweiz

seit 2006

www.ludovic-balland.ch

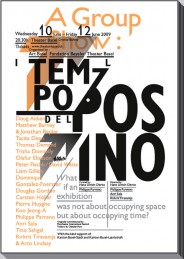

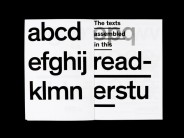

tags Antiquaschrift, Flattersatz, Titelei, Versalien

(Ludovic Balland)

Basel, Schweiz

seit 2006

www.ludovic-balland.ch

tags Antiquaschrift, Blocksatz, Groteskschrift, Mittelachsensatz, Schriftmischung

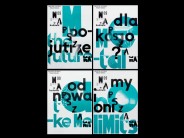

(Ludovic Balland)

Basel, Schweiz

seit 2006

www.ludovic-balland.ch

tags Groteskschrift, Schriftmischung

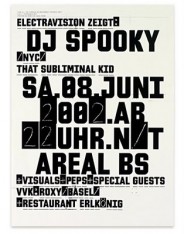

(Ludovic Balland)

Basel, Schweiz

seit 2006

www.ludovic-balland.ch

tags Groteskschrift, Handschrift, Unterstreichung, Versalien

(Ludovic Balland)

Basel, Schweiz

seit 2006

www.ludovic-balland.ch

tags Abbildung, Groteskschrift, Titelei

(Ludovic Balland)

Basel, Schweiz

seit 2006

www.ludovic-balland.ch

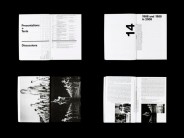

tags Abbildung, Legende, Pagina

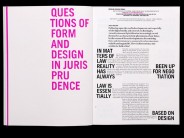

(Ludovic Balland)

Basel, Schweiz

seit 2006

www.ludovic-balland.ch

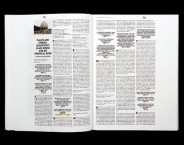

tags Ausrücken, Blocksatz, Einzug, Flattersatz, Mittelachsensatz, Schriftmischung, Überschrift, Versalien

(Ludovic Balland)

Basel, Schweiz

seit 2006

www.ludovic-balland.ch

tags Antiquaschrift, Groteskschrift, Linie, Schriftmischung

(Ludovic Balland)

Basel, Schweiz

seit 2006

www.ludovic-balland.ch

tags Groteskschrift, Linie, Schriftmischung, Unterstreichung, Versalien

(Ludovic Balland)

Basel, Schweiz

seit 2006

www.ludovic-balland.ch

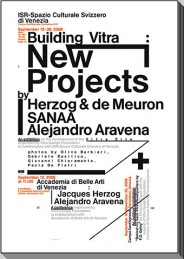

tags Abbildung, Antiquaschrift, Flattersatz, Groteskschrift, Linie, Mittelachsensatz, rechtsbündiger Flattersatz, Schriftmischung, Sperrung, Versalien, Verzeichnis

(Ludovic Balland)

Basel, Schweiz

seit 2006

www.ludovic-balland.ch

tags Abbildung, geometrische Formen, Linie, Mittelachsensatz

(Ludovic Balland)

Basel, Schweiz

seit 2006

www.ludovic-balland.ch

tags Abbildung, Blocksatz, gedrehte Zeilen, Groteskschrift, Legende, Verzeichnis

(Ludovic Balland)

Basel, Schweiz

seit 2006

www.ludovic-balland.ch

tags Abbildung, Blocksatz, Initialen, Mittelachsensatz, Pagina, Spaltensatz, Versalien

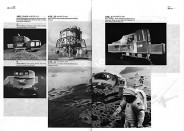

(Ludovic Balland)

Basel, Schweiz

seit 2006

www.ludovic-balland.ch

tags Abbildung, Legende

(Ludovic Balland)

Basel, Schweiz

seit 2006

www.ludovic-balland.ch

tags Groteskschrift, Unterstreichung

(Ludovic Balland)

Basel, Schweiz

seit 2006

www.ludovic-balland.ch

tags Groteskschrift, Linie, Mittelachsensatz, Verzeichnis

(Ludovic Balland)

Basel, Schweiz

seit 2006

www.ludovic-balland.ch

tags Flattersatz, Groteskschrift, Linie, Mittelachsensatz, rechtsbündiger Flattersatz, Schriftmischung, Versalien

(Ludovic Balland)

Basel, Schweiz

seit 2006

www.ludovic-balland.ch

tags gedrehte Zeilen, geometrische Formen, Groteskschrift, Linie

(Ludovic Balland)

Basel, Schweiz

seit 2006

www.ludovic-balland.ch

tags Abbildung, Blocksatz, Flattersatz, Linie, Mittelachsensatz, rechtsbündiger Flattersatz, Schriftmischung, Unterstreichung, Verzeichnis

(Ludovic Balland)

Basel, Schweiz

seit 2006

www.ludovic-balland.ch

tags Blocksatz, Einzug, Flattersatz, Marginalien, Mittelachsensatz, rechtsbündiger Flattersatz, Verzeichnis

(Ludovic Balland)

Basel, Schweiz

seit 2006

www.ludovic-balland.ch

tags Groteskschrift, Linie, Schriftmischung, Unterstreichung

(Ludovic Balland)

Basel, Schweiz

seit 2006

www.ludovic-balland.ch

tags Abbildung, Flattersatz, Verzeichnis

(Ludovic Balland)

Basel, Schweiz

seit 2006

www.ludovic-balland.ch

tags Antiquaschrift, Linie, Unterstreichung, Versalien

(Ludovic Balland)

Basel, Schweiz

seit 2006

www.ludovic-balland.ch

tags gedrehte Zeilen, Groteskschrift, Linie, Schriftmischung, Sperrung, Unterstreichung

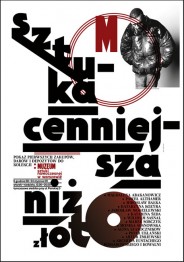

(Ludovic Balland)

Basel, Schweiz

seit 2006

www.ludovic-balland.ch

tags Antiquaschrift, gedrehte Zeilen, Groteskschrift, rechtsbündiger Flattersatz, Schriftmischung, Unterstreichung